2章 電子メールの仕組み

電子メールが配送される時、SMTPサーバ、DNSサーバ、POPサーバが協調して動作する。

ここでは、これらサーバの役割と動作を説明する。

2-1 SMTP

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)は、ポート番号25番のtcpを使用する。

インターネットを利用して、メール転送を行うメールサーバ間同士のプ

ロトコルである。共通のプロトコルを利用することで、どのメールサーバ

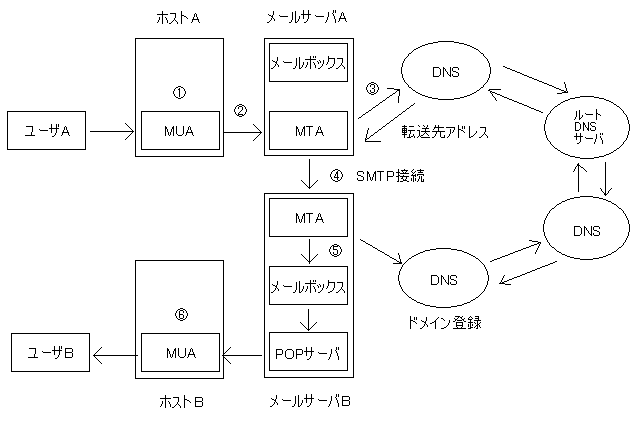

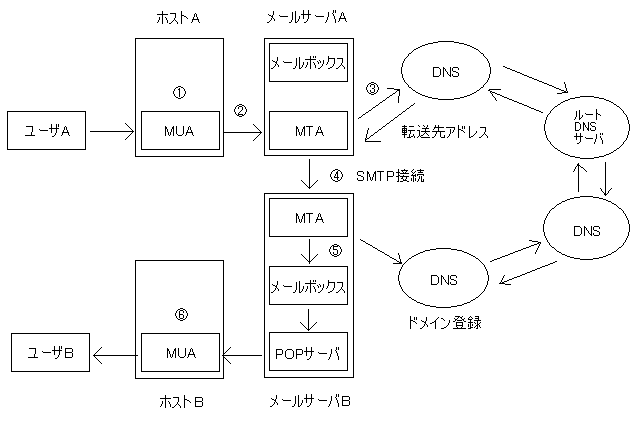

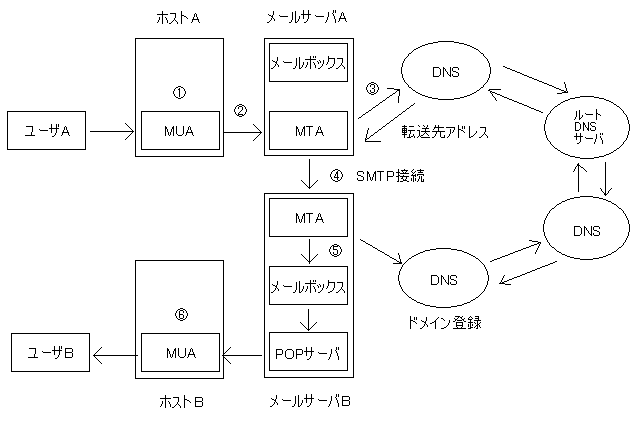

間でもメールの転送を行うことができる。図1にユーザAからユーザBへ

のインターネット上の電子メールモデルを示す。

(1)ユーザAは、メールユーザエージェント(MUA:User Agent)と呼ばれる「メール

クライアントソフト」で電子メールを作成し、ローカルなメールサーバに送信する。MUAには、UNIXのmail, mailx

,Microsoft WindowsのOutlook Expressなどがある。

(2)送信された電子メールは、MTA(Message Transfer Agent)と呼ばれる電子メール

配送ソフトウェア(メールサーバ)に渡される。UNIXで一般的なMTAとしてsendmail,その他qmail,exim、Windows用のExchange

などがある。

(3)MTA(メールサーバ)は、電子メールのあて先から配送先ドメインを計算し、どのMTAに転送

すればいいかDNS(Domain Name System)に問い合わせる。

(4)DNSによって得られた転送先MTAに対して、tcp接続し、接続が確立されたらSMTP

によってメールを転送する。

(5)メールを受け取ったMTAは、あて先ユーザのメールボックスにメールを格納する。

(6)メールサーバに格納されたメールをメールクライアントで読み出すために、POP

(Post Office Protocol)やIMAP(Internet Message Protocol)を使用する。メールを受け

取ったユーザBは、POPに対応したMUAを用いて読む。

図3 メール配送モデル

2−2 DNS

DNS(Domain Name System)は、ドメイン名を管理する手段のことで、UNIXにおいては

namedまたはin.namedと呼ばれるデーモンがDNSのプログラムにあたる。DNSはインター

ネット上の電話帳のようなものであり、「あるホスト名から、そのホスト名のIPアドレ

スを求めること(正引き)」や「あるドメイン名から、そのドメイン名の配送先MTAの

IPアドレスを求めること(MX)」などの手助けをしてくれる。例えば、

srv.net.c.dendai.ac.jp -> 133.20.160.225

のような対応表を持っているデータベースがDNSである。このデータベースは、インター

ネット上でDNSサーバと呼ばれ、階層的(ツリー状)に分散されている。図を用いて、

ユーザA からユーザBへメールが送られる過程で、ユーザAからメールを受け取った

メールサーバAが、DNSサーバを利用してメールサーバBのIPアドレスを得る方法を説明

する。

ユーザAから送信されたメールを受け取ったメールサーバAは、一番近いDNSサーバに

メールのあて先を問い合わせる。DNSサーバは、そのあて先のMTAのIPアドレスを持っていたら、

そのIPアドレスをメールサーバAに返す。持っていなければ、ルートのDNSサーバに

問い合わせて、トップレベルドメインを管理しているDNSサーバを教えてくれる。今度は、

トップレベルドメインのDNSサーバに同じことを問い合わせると第2レベルドメインを

管理しているDNSサーバを教えてくれる。こうして、ドメインの階層を段々と下位に

降りてきて、(net.c.dendai.ac.jpのDNSサーバを教えてくれる)DNSサーバはあて先の

メール配送を扱うメールサーバBのIPアドレスを教えてくれる。なお、DNSサーバは故障した時のためにサーバの

二重化が義務付けられている。

2-2-1 Aレコード

DNSでは、正引きレコードとしてアドレス(Adress:A)レコードがあり、

srv IN A 133.20.160.225

のように表現される。このAレコードは、そのホストのIPアドレスを表記するのに

用いられる。

2-2-2 MXレコード

メールの配送に影響があるのは、MX(Mail eXchange)レコードである。ドメイン、ホストに

対するメール配送を受け持つMTAを表記するのに用いられる。

@ IN MX 10 srv.net.c.dendai.ac.jp.

@は、net.c.dendai.ac.jpを表していて、このMXレコードの記述は、「net.c.dendai.ac.jp

ドメインあてのメール配送は、srv.net.c.dendai.ac.jpホストが受け持つ」という意味

になる。10という数字は優先度を示し、この数字が一番小さい方から順にメール転送が試みられる。

2-3 POP

自分あてに来たメールを読むためには、自分のローカルPC上のメールクライアントソフトウェアを

使用して、メールサーバに接続する。リモートサーバ上のメッセージをクライアントで読めるようにする

プロトコルをPOP(Post Office Protocol)と呼ぶ。現在、POPのバージョンは3で、

POP3とも言われ、そのプロトコルはコマンドベースである。POP3サーバは、tcp110番ポートのコネクション

リクエストを監視していて、コマンド受け入れの用意ができたことを示すメッセージを

送信することで応答する。コマンド受け入れ用意ができたPOP3サーバは、クライアントに

メッセージのリストを送信する。それぞれのメッセージを個別に転送したクライアントは、

ローカルPC上でそのメッセージの処理を行える。

2-3-1 POPコマンドの例

USER/PASS:パラメータusernameは、ホストPOP3サーバで有効なユーザIDである。パラメータpasswordは、

そのユーザIDのサーバパスワードである。

APOP:クライアントがパスワードを平文のまま送信せずにサーバにログインできる。MD5暗号化パスワードを

使用する。

AUTH:ユーザ認証としてセキュリティを高めたもので、クライアントがサーバとネゴシエーションできるユーザ認証

方法である。

STAT:POP3サーバからメールボックスの現在の状態を示したものを得るために使用する。

LIST:メールボックスのメッセージ番号とそのバイトサイズを含めた一覧を得る場合に使用する。

RETR:メールボックスからそれぞれのメッセージのテキストを取得する。

DELE:サーバ上のメールボックスからメッセージを削除する。

NOOP:POPサーバの接続性を確認する。

RSET:クライアントとサーバとの認証後に、セッション開始のセッションまで戻すためのリセットを行う。

QUIT:POP3セッションを終了する。

TOP:メールボックス中のメッセージを簡潔にした一覧を得る。

UIDL:POP3セッション間でメッセージを固有に特定する。